【マンスリー採用ウォッチ1月】入社後の定着率は何と相関しているのか?最新データを基に、新卒採用者の定着につながるポイントを解説!

採用活動の多様化や就業意識の変化に伴い、採用選考に関する企業の課題も変化しています。

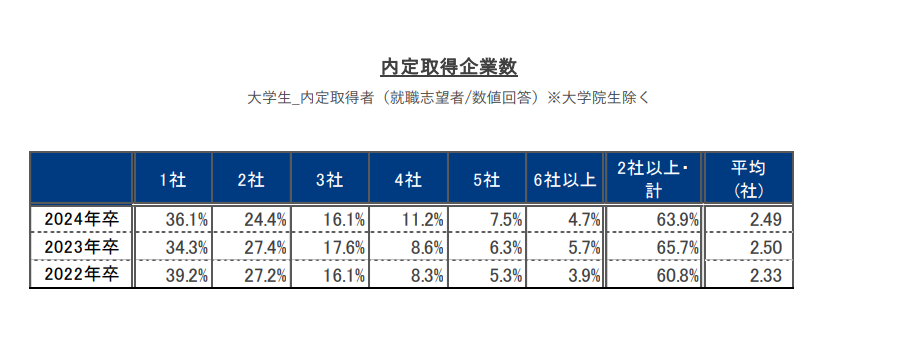

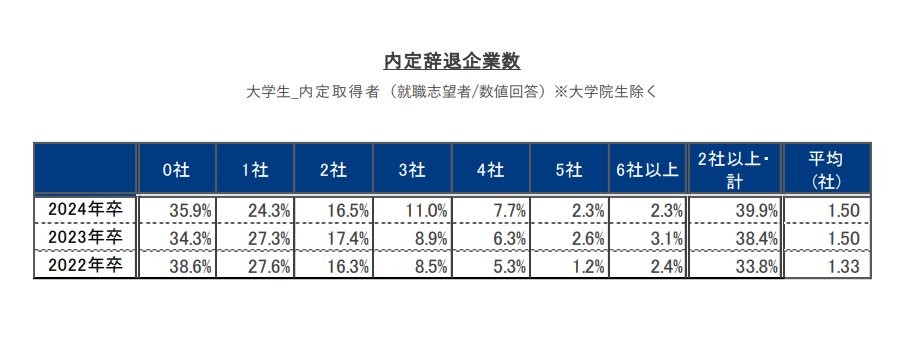

2024卒の就職プロセス調査によると、大学生(大学院生を除く)の平均内定取得企業数は2.49社で前年度とほぼ同水準、内定辞退企業数は平均1.5社で、こちらは前年、前々年を上回っています。

また、2025年卒の同調査(2024年4月1日時点)では、大学生(大学院生を除く)の就職内定率が58.1%と高く、前年同時期よりも9.7ポイント上昇しています。内定取得が早期化する一方で、内定取得者の41.7%は、「より志望度の高い企業に絞って活動する」と就職活動の継続意思を示しているため、今後も内定辞退に頭を悩ます企業が増えることは必然といえるでしょう。

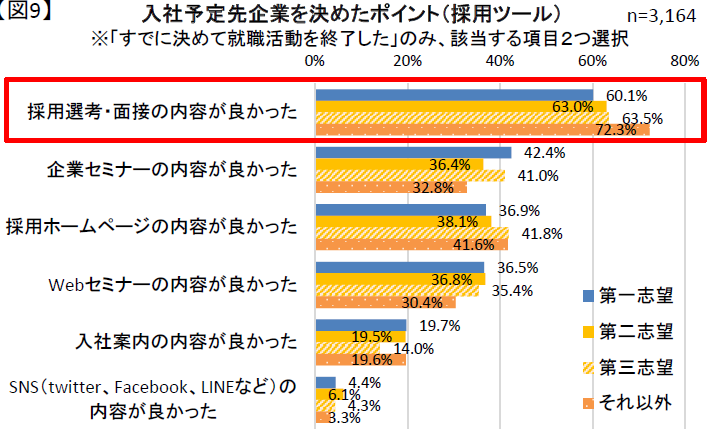

そのような状況下においても、「入社を決めた理由」として「面接の内容が良かった」と回答する学生は多く、マイナビの意識調査でも群を抜いていることが確認できます。

複数社の内定を取得する学生が多い状況においても、面接が入社を決めるポイントになることだけでなく、第四志望以下の学生にとってもその比重が高いことから(72.3%)、採用面接を通じて学生を惹きつけることができれば、志望度の逆転や内定辞退の抑制にもつながります。「面接内容」が採用力の差につながる昨今、面接官トレーニングの重要性はますます高まっています。

そこで、本記事では、面接官トレーニングを導入したいとお考えの採用担当者の方々、いくつかの面接官トレーニングを比較検討している採用担当者の方向けに、面接官研修に欠かせない項目を整理しました。

100社以上の企業様に対して面接官トレーニングを提供させていただいた弊社ジャンプの実績をもとに、現場面接官の不安や疑問解消ができ、採用成果にもつながる実践方法をまとめましたので、参考にしていただけましたら幸いです。

自社が求める人物像に見合う応募者を採用するためには、「応募者を見極める力」と「応募者を惹きつける力」の両方が必要です。面接の短い時間で、「自社で活躍できる人材なのか、求める人物像に合っているか」を見極め、さらには自社の魅力を充分に伝え、応募者の志望度も上げる「惹きつけ」を同時に行なうには、事前の情報整理や質問力・対話力の強化など、面接官のスキル向上が欠かせません。

面接官トレーニングにより、合否判定に必要な情報をスムーズに引き出せるスキルが身に付くことで面接精度があがり、内定辞退の減少や入社後のミスマッチによる早期退職の抑制にもつながります。

面接官トレーニングの実施により、面接官のスキル向上を目指すためには、以下のポイントが必要です。

A:不安の払拭(学生の傾向、見極めポイント、合否基準、惹きつけ方法を理解する)

B:面接官に必要な3つの力(対話力・質問力・訴求力)を身につける

C:ロールプレイの実践(スキルを定着させて自信をつける)

これらは、3つ揃うことで、「高い満足度」と「実践への反映」と「採用成果」につながります。以降、A~Cごとに内容を掘り下げて解説します。

普段は現場での担当業務がある社員にとって、面接は専門外の領域。学生が採用面接に不安を抱えているのと同様に、面接官として選ばれた現場社員も「どんな面接を行なえばよいのか?」と不安を感じています。

そんな不安払拭のカギは、「知れた」「わかった!」という感覚。面接実施にあたっての「?」をクリアにすることで、自信をもって面接に臨める状態になることが、一つ目のゴールです。

面接官が知りたいことは、以下の6つに集約できます。

1) 応募学生の傾向って?

2) 面接概要(自社に合った面接の流れって?

3) どんな質問からどうやって見極めるの?

4) どんな基準で合否を決めるの?

5) どうやって魅力づけするの?

6) 面接でやってはいけないことは?(NG質問など)

1と6は、どの会社にも共通する項目です。2~5に対する手法は、会社によって異なります。そのため、面接官トレーニングを依頼する際は、自社にあった面接官研修プログラムをカスタマイズして企画してくれるパートナーかどうか、が重要です。

1~6の項目を具体的に見ていきます。

応募学生の傾向を明確にするキーワードは、「いまの学生」「いまの就活」「うちの学生」の3つです。

・「いまの学生」とは、時代に合わせた学生の傾向です。現在であれば、Z世代の学生の特徴を踏まえているかどうかは、面接クオリティに直結します。学生の傾向については、下記の関連動画・記事をぜひご参照ください。

■関連動画(採用こっそり相談室)

最近の就活生と話していて「はっ」とした3つのポイント

新卒採用における蛙化現象とは?どう対応するべきか。

■関連記事

【徹底解説!】Z世代の就活リアルと採用活動のポイント

・「いまの就活」とは、今の学生の就活スタイルです。どのようなツールを使い、どのような就活情報を収集しているのか、それらの情報をどの程度信頼しているのか。また、どの時期に、どのような活動を進めているのか、といった傾向です。

・「うちの学生」とは、自社を受ける学生の特徴です。志向性や能力面で、どのような学生をターゲットにしていているのか。どのような告知やセミナーを実施し、どんな学生が集まる傾向にあるのか。また、内定承諾や内定辞退には、例年どのような理由が挙げられているのか。など、「自社が求める学生像」と「ターゲットとなる学生の志向性」を把握することが重要です。

この「いまの学生」「いまの就活」「うちの学生」を知ることで、面接対象となる学生の解像度が上がり、面接力も向上します。

「見極め」と「惹きつけ」を強化するための「技術」に重きを置く面接官トレーニングは多数ありますが、実際の現場面接官からは、「結局、うちの会社ではどんな面接をすればいいのか」という声が多くあります。

どんな人材をターゲットにしていて、面接までの間にどんなコミュニケーションを取っているのか、1次面接~最終面接まで、どんな目的で何を見極め、どんな惹きつけが必要なのか?そして、何を基準にどのようにジャッジするのか?など、自社の面接の外観を知った上で、自身が担当する面接概要を知る機会を面接官は望んでいます。

概要をとらえた次のステップとして現場の面接官が知りたいことは、「実際にどのような質問をして面接を進めるのか?」という点です。

これは大きく分けて、「対話力」と「質問力」といった技術の話になります。この技術については、下記、B:技術の習得(面接で活かせそう!と思える具体的なテクニックの習得)で詳しく言及します。

応募者から聞けた話に対して、どのような基準で合否をつけるのか?この点に関しても不安を感じている面接官が多数。「優秀かどうか」といった曖昧な基準ではなく、自社の募集職種において、

・「スキル(能力)フィット」としては、何がどのレベル必要なのか?

・「カルチャー(相性)フィット」としては、何がどのレベル必要なのか?

・「ポテンシャル(伸びしろ)」としては、何がどのレベルあると、評価するのか?

などなど、自社なりの定義を明確にして、面接官にも理解してもらい、面接官トレーニングの場で、しっかり目線合わせをすることが必要です。

前述のように、一人当たりの平均獲得内定社数の増加に伴い、内定辞退率も高まっていることもから、面接が「見極め」だけでなく、「魅力づけ」においても重要な場であるという認識は広がっています。

しかしながら、実際の面接でどんなコミュニケーションをとることが魅力づけにつながるのか、その具体的なHowについて知りたい、または不安を感じている面接官も多いのではないでしょうか。

面接における魅力づけもスキルが必要です。まずは、何よりも、目の前の求職者を受け入れ、理解するスキル。続けて、求職者の志向や知りたいことに合わせて、「面接官自身の魅力」と「会社の魅力」の中から必要な情報を提供できるスキル。これら必要なスキルを理解し、そのスキルを発揮するHowを学ぶ場をつくることで、その会社の面接は大きく変わります。

面接官を務める現場社員にとって、面接でのNG質問も不安に思うポイントです。

ネット上にもたくさんの情報がありますが、NG事項を暗記するのではなく、実際にどのようなやり取りの場面で、どのようなNG事項が出やすいか、といった実例を通して知ることでリスクを軽減できます。面接での落とし穴となる具体的なやり取りについて、実例から理解している講師から面接官トレーニングを受けられると心強いですね。

■関連記事:ダメ。ゼッタイ!採用面接で聞いてはいけないことを復習する。

上記1)~6)を通じて、不安が払拭できたら、次は、技術の習得。面接で活かせそうと思ってもらえるよう、面接官トレーニングでは、ワークを通して、自分ごととしてスキル習得できるようなプログラムがオススメです。面接官に必要なスキルはたくさんありますが、ここでは、代表的な3つのスキルについて紹介します。

対話力とは、面接時の求職者との向き合い方です。表情、視線、話のペース、言葉の受け止め方、言葉の選び方など、人にはコミュニケーションの特徴や癖があります。知らず知らずのうちに、相手に威圧感や不快感を与えていることも。

面接では、自分のコミュニケーションの特徴や癖を自覚し、面接に適した対話スタイルで、求職者の話を引き出す必要があります。この対話力を活かしたコミュニケーションが進めば進むほど、相互理解が深まり、求職者の志望度は向上します。

質問力とは、求職者が自社で活躍するかどうかを精度高く見極めるために、適切な質問を投げかける力です。

多くの会社で、面接での質問内容の大枠は決まっています。ただ、質問の意図や、その質問から求職者のエピソードを深く掘り下げる方法について理解している会社は少数。弊社ジャンプでは、精度の高い見極めを実現できる質問フレームを使い、限られた面接官トレーニングの時間でも理解でき、エピソードを掘り下げるために必要な質問力を鍛えます。

訴求力とは、面接官自身の言葉で、会社の魅力と自身の魅力を伝える力です。

求職者からは、会社のことだけでなく、面接官自身についての質問も多くあります。日ごろから、自身の人生観や、仕事観、価値観などが整理できていると、面接官自身の魅力も最大に伝えられます。そのため、面接官トレーニングでは、面接官の対話の引き出しを増やし、惹きつけ力を強化するためのプログラムも欠かせません。

■関連記事

【採用こっそり相談室】惹きつける面接の重要性と4つのポイント

【内定承諾率を高める】学生を惹きつけ、入社意欲を高める面接とは?

面接官の不安が払拭し、スキルの習得もできたなら、あとはロールプレイによる実践でスキルを定着させ、自信につなげましょう。

「知る」と「できる」は違います。面接についての知識をインプットしたあとに、アウトプットし、フィードバックをもらうことで実践力がつき、面接クオリティも向上します。

ロールプレイの方法は複数ありますが、代表的な方法としては、面接官役、求職者役、オブザーバー役(観察&フィードバック役)の3役に分けて、ロールプレイを3回転すことで、それぞれの役割を全員行うのがオススメ。面接官役として、対話や質問がうまくできたかどうかだけでなく、求職者の立場になることでの気づきや、第三者のオブザーバー役として、面接の様子をみることで気づくことも多くあります。このように、面接官トレーニングでは、実践まで丁寧に行うことが理想的です。

以上のように、面接官となる現場社員から、「面接について知れた」「面接で活かせそう」「面接、大丈夫そう!」という気持ちが引き出せると、面接クオリティは向上し、結果として、次の選考ステップへの移行率や内定承諾率が向上し、採用成果につながります。

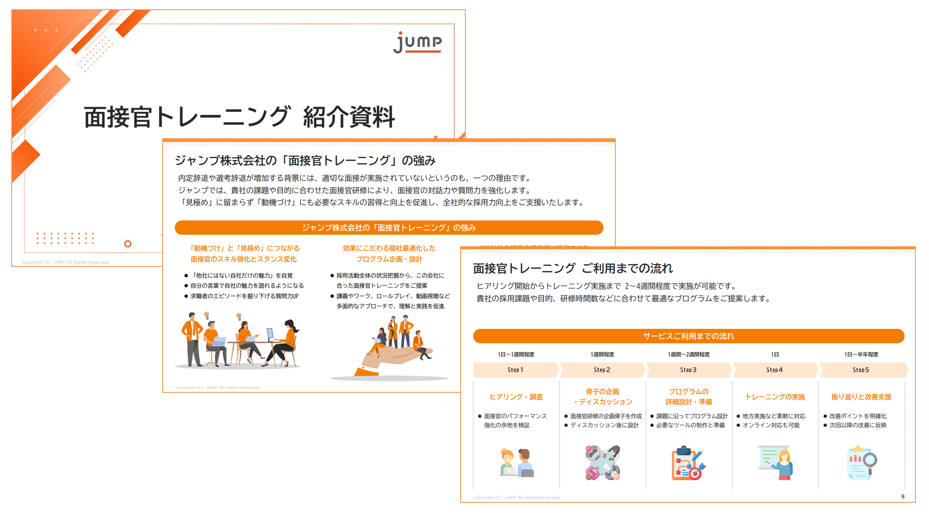

また、ジャンプがご提案する面接官トレーニングの詳しいサービス内容や、事例をまとめた資料もご用意しております。ご興味をお持ちの方は、以下よりダウンロード申請の上、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

▼その他の関連記事

【採用こっそり相談室】面接官ガチャとは?企業はどう対応すべきか?

オンライン採用を成功に導く面接官トレーニングとは~必須スキルと研修選びのポイントを解説~

面接官・リクルーターに求められる4つの役割

「世界にひとつの採用戦略を。」をスローガンに採用力の強化により、企業価値そのものの向上までを支援する会社。本気で、会社を変えたい。本気で、会社を良くしたい。そう強く決意する皆さまに、採用戦略、組織戦略、ブランディング、販促・集客、などを支援しています。

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…

人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…

ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。