インターンシップフォロー完全ガイド│選考につなげる3つの施策と成功事例

内定辞退は、「内定承諾【前】の辞退」と「内定承諾【後】の辞退」の2つに分かれ、それぞれに対策の方向性があります。

承諾【前】辞退の対策のキーワードは、「不足の充足」です。情報や機会の不足を充足させることが、内定辞退を抑制させるポイントになります。考え方や具体的な工夫については、『自社の強みを活かした内定者フォローとは?《内定辞退を引き起こす原因・解決策を解説》』という記事にて、解説をしておりますので、くわしくは、そちらをご覧ください。

承諾【後】辞退の対策のキーワードは、「不安の解消」です。内定直後から入社まで、時期ごとに移り変わる学生の不安内容や、よくあるリスクへの対策をすることで、内定承諾後の辞退を抑制できます。今回の記事では、「内定承諾【後】の辞退」に焦点をあてて、具体的なアプローチ方法について、時期ごとにまとめています。

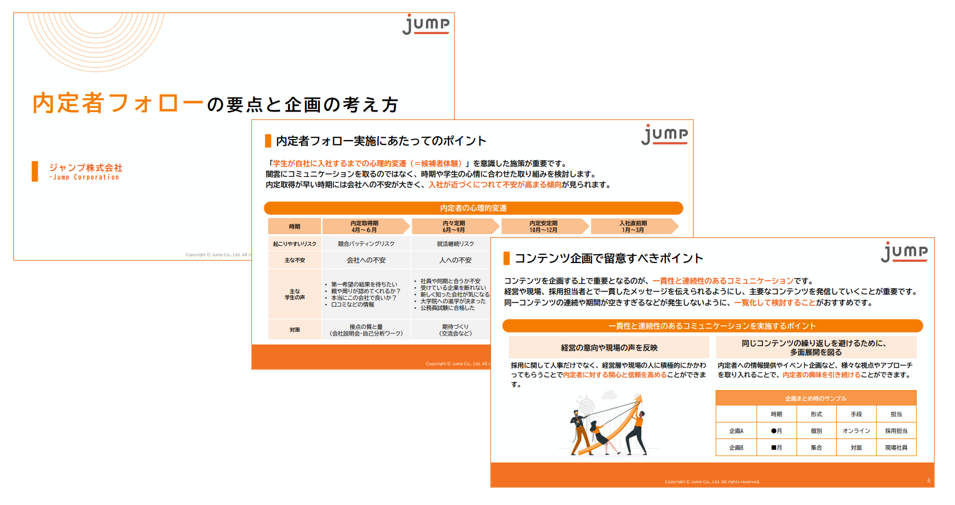

記事の最後には、「内定者フォローの要点と企画の考え方」をまとめた資料もご用意しておりますので、ダウンロード申請の上、内定者フォローにお役立てください。

新卒採用では、引き続き売り手市場が継続し、採用活動の早期化・長期化が続いています。

リクルートワークス研究所の大卒求人倍率調査(2025年卒)によると、大卒求人倍率は1.75倍と、2024年卒の1.71倍より0.04 ポイント上昇。コロナ禍の影響で一時は求人倍率が低下したものの、2023年卒以降、現在までは上昇が続いています。また、就職活動の早期化により、内定から入社までの期間が長期化しています。この間に学生の不安や迷いが生じやすいことも、内定辞退の一因となっています。

このような背景から、内定者との接点を増やし企業理解を深める取り組みは、ますます重要になります。内定者フォローは、辞退防止だけでなく、入社後の育成やミスマッチ防止にも寄与する重要な施策です。

内定者フォローの正解は一つではありません。10社あれば、10通りの正解があるため、自社らしい内定者フォローをすることが重要です。

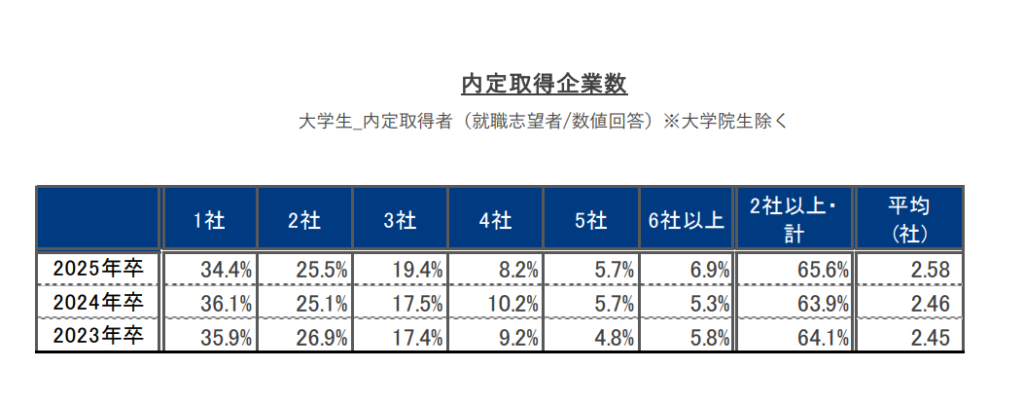

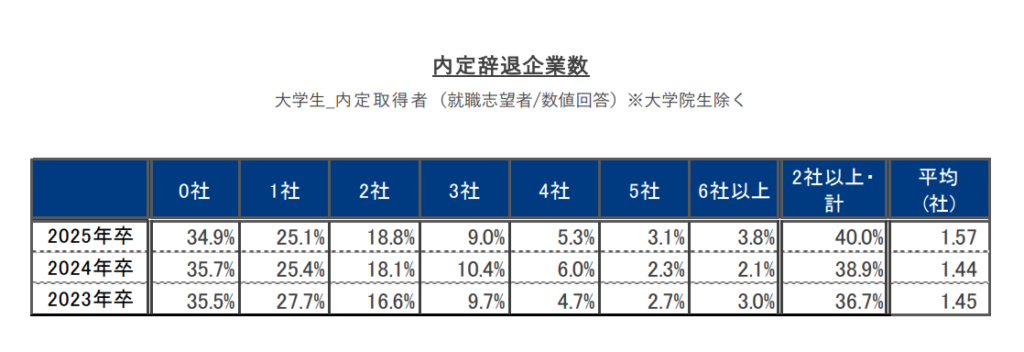

就職みらい研究所による就職プロセス調査(2025年卒)によると、2024年12月1日時点の大学生(大学院生除く)の内定取得企業数は平均2.58社でした。企業の採用意欲の高まりを受け、内定取得企業数は、前年比増で推移しています。学生にとって、入社先を検討する際の選択肢が増え、複数社の内々定から最終的に1社に絞るというという傾向は、今後も続くと考えられます。

さらに、内定辞退企業数に関する同調査では、2社以上の内定辞退は40.0%と、一昨年と前年を大きく上回りました。

就職活動の早期化により内定出しが早くなる影響として、内定式・入社までの期間も長くなります。そのため、内定出しから内定式までのフォロー戦略はますます重要になっています。

●関連動画(採用こっそり相談室)

定着・活躍観点から見た内定者フォローの落とし穴とは?

内定者フォローの手法は様々ですが、「どのような内定者フォローをするか」を決めるためにも、まず必要なことは、学生を知ること。

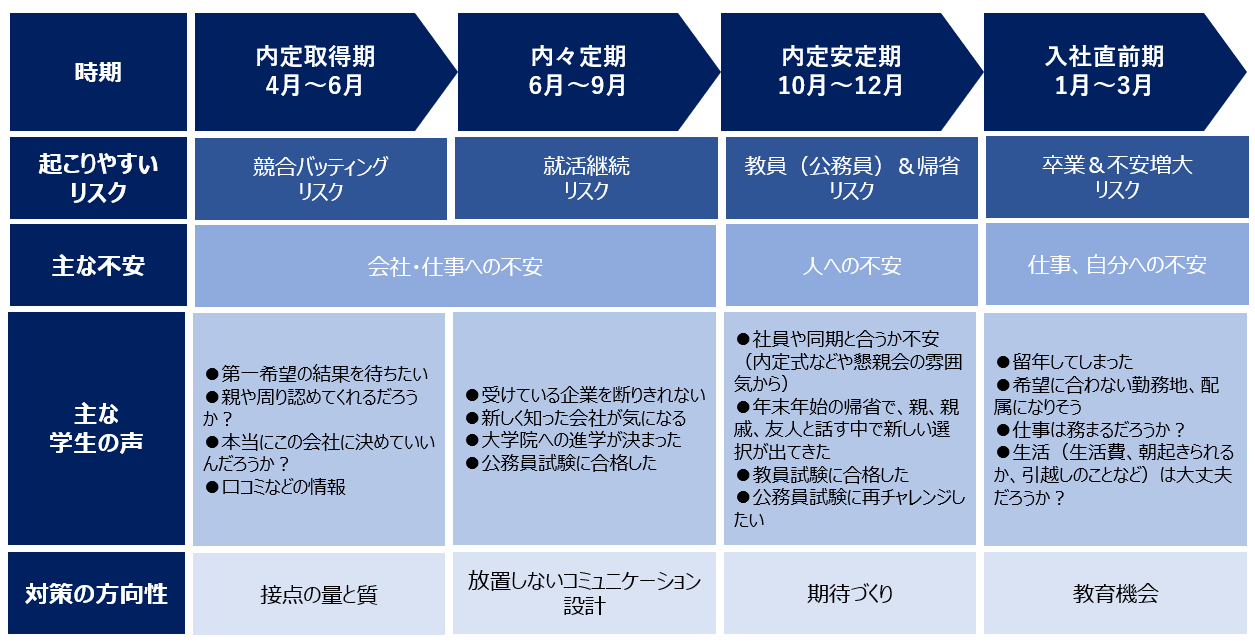

内定から入社までの期間において、どの時期に、どんな不安が高まり、起こりやすいリスクとしてどのようなものがあるのか?そんな考察を深めることで、具体的な対策が見えてきます。

その「時期」「起こりやすいリスク」「主な不安」「主な学生の声」「対策の方向性」をまとめると以下の通りになります。

内定取得直後の学生は、「本当に決断していいのか?」という不安を抱えやすくなっています。

内定承諾~内定式前までの内々定期は、就活の情報に触れる機会が多いため、「もっと他に良い会社があるのでは?」という考えを持つ学生もいます。その背景には「会社・仕事に対する不安」があります。

内定式以降のタイミングでは、教員試験の合格発表や、公務員への気持ちが再燃するケースのほか、内定式や内定者懇談会で感じた不安による辞退リスクがあり、主に「同期・仲間に対す人への不安」が大きく影響しています。

そして、入社直前期は、入社を具体的にイメージする時期でもあり、改めて具体的な仕事内容や、入社後の生活が気になり始めます。そこで、「勤務地や配属が希望に合わなかった」、という理由などで辞退するケースも見受けられます。

このように、学生の不安や辞退理由は時期によって変化するため、各フェーズにあったフォローが必要となります。

次に、「学生の不安や辞退リスク」に対する、時期ごとに効果的なアプローチ方法について、解説します。

ここでは、内々定通知後~入社までの時期における学生の不安に対して、「いつ」「どのような」アプローチをするのが効果的かをまとめています。

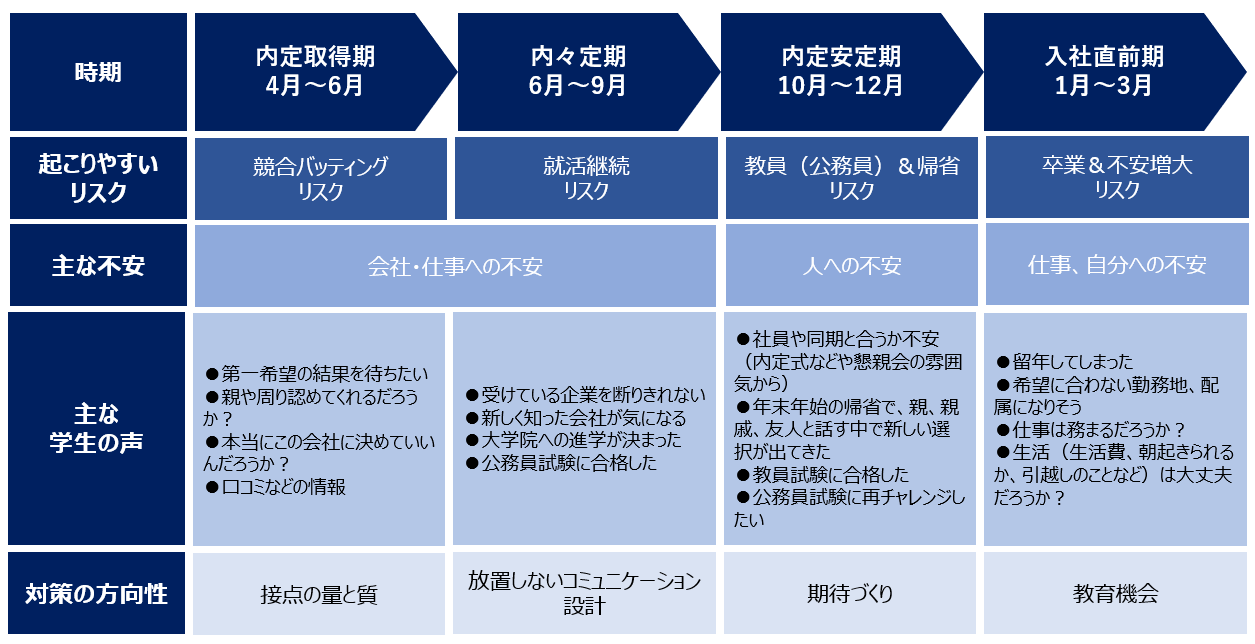

先ほどの図を再掲します。

前述データのとおり、半分以上の学生は複数社から内定をもらいます。4月~6月の内定取得期では、複数社の内定を持つ学生にしっかり承諾してもらうことが大切です。対策の方向性としては、「接点の量と質」になります。学生が意思決定に必要な接点をいかに作っていけるかが、承諾有無の分かれ道になります。承諾前の辞退の対策については、『自社の強みを活かした内定者フォローとは?《内定辞退を引き起こす原因・解決策を解説》』に詳しくまとめていますので、ご参照ください。

この時期は、入社を決断してから正式な内定日までの保留期間のようなもの。入社を決めたことが正しかったのかどうか、学生の気持ちは揺らぎやすく、「他社との比較」や「就活の継続」による学生の不安が高まります。内定を断り切れない企業から頻繁に連絡を受けている、ということもよくあります。

また、口コミ情報が充実している昨今、改めてネット情報に触れる中で、事実と異なる口コミやマイナスな情報を必要以上に気にするケースも見られます。そのような様々なきっかけから、気持ちが揺れ動きやすい時期です。だからこそ、対策の方向性としては、「放置しないコミュニケーション設計」を心がけていきたいところです。

内定承諾に安心することなく、少なくとも月に一度はコミュニケーション機会を設けることをおすすめします。例えば、入社までの学生時代にどんなことをやりたいかを聞きつつ、その学生の希望を応援するスタンスで、助言や必要な人の紹介などを行う関係性ができると、自然な形で学生とコミュニケーションをとり続けることができます。

また、「もう少し就活を続けたい」という学生に対しては、その背景にある学生の気持ちを理解・尊重した上で、「学生が大切にしたいこと」と「自社で実現できること」が同じ方向にあるのかどうか、という視点で「学生の幸せ」を土台としたコミュニケーションを取ることが、結果として内定承諾率の向上にもつながります。

●関連記事:「もう少し就活を続けたい」という内々定者に対してとるべきコミュニケーションの3ステップ

内定式に合わせて、内定者懇談会などを実施する機会が多いこの時期。

社員との座談会や、内定者同士の交流が進むにつれて、「入社後のイメージ」が具体的なものとなります。それに伴い、「このメンバーとうまくやっていけるのだろうか」など、「人への不安」が高まる時期でもあります。

オンライン選考が進み、選考過程で学生同士の接点が少なくなったことで、同期ネットワークや一体感が生まれにくい、という側面も出てきました。そのため、実際に合ってみたら、「少し違う」ということが、企業に対してだけでなく、内定者同士でも起こるケースがあります。

そのため、この時期のフォローの方向性としては「期待づくり」が大切です。

例えば、同期でいうと、単なる「交流」に留まらず、「相互理解」や「チームワーク・一体感」につながる工夫を盛り込みます。

学部・出身地・趣味などの共通点を探るゲームを懇談会のアイスブレイクに取り入れたり、普段から情報交換をできるツールを用意するのも良いかもしれません。ライフチャートのようなツールを使い、自身の半生を紹介するといった深い自己開示をセットにした自己紹介プログラムを1日かけて丁寧に実施する企業もあります。

「優秀な同期、素敵な同期、面白い同期」そのような期待が強まれば強まるほど、入社前から同期のつながりは深まり、「同期同士がフォローし合う状態」を作れます。そうなると、入社前辞退も軽減でき、入社後の定着率も上がります。

入社直前のこの時期、注意したいことは主に2つあります。

1つ目は、卒業単位の不足。この時期に発覚してしまっては、企業側はどうすることもできません。なので、内定を付与する段階から、「卒業は大丈夫そう?心から一緒に働ける日を楽しみにしているから、しっかり卒業に向けてがんばってね。」といった内容を伝え続けておきましょう。

また、4月に入社を控え、具体的に働くことへのイメージを高めていく時期です。その過程で、具体的にイメージしきれない仕事内容に対して、不安を感じやすくなります。社会人生活が始まるにあたり、「朝、起きられるか」「一人で生活できるのか」「引越しどうしよう」などといった、生活面の不安も増幅します。

そのような内定者に対しては、「教育機会」を通して不安を払拭していくことがおすすめです。仕事に必要なマインドやスキルセットできる機会は、入社後の不安を軽減させます。育成機会の場で、生活面での質疑応答時間を盛り込んだり、改めて年齢の近い先輩社員から話を聞く機会を設けるのもおすすめです。

社会人としての心得やビジネスマナーだけでなく、業務で使用するツールの知識・習得など、実際に働くことをイメージできるような内容も充実させ、戦力化に向けた土台作りという位置づけでフォローを行なうと良いでしょう。

いかがでしたでしょうか。今回は、内々定通知後のフォローについて、時期ごとに移り変わる学生の不安内容や具体的なアプローチ方法をまとめました。

学生は様々な不安や迷いを抱えながらも、「自分らしく働ける企業」を真剣に考え、就職活動を進めています。

もちろん、「学生が大切にしたいこと」と「自社で実現できること」が結びつけば、入社後の定着率や活躍にもつながります。「その学生の幸せに、どうつながるか」そんな視点を持ちながら、他社にはない貴社の魅力・独自価値が伝わる内定者フォローの参考にしていただけましたら、幸いです。

「内定者フォローの要点と企画の考え方」をまとめた資料もご用意しています。ダウンロード申請のうえ、内定者フォローにお役立ていただけましたら幸いです。

また、自社に最適な内定者フォローは、自社の内定承諾者、辞退者の声に耳を傾け、その上で対策を構築していくことだとも考えています。弊社ジャンプでは、中立な立場から、就職活動の状況、自社・他社へのイメージの変化、志望度の移り変わりなど、学生のホンネを引き出し、内定承諾・内定辞退理由を明らかにする辞退者インタビューを実施しています。

インタビュー後は、STRUCTで定義している「9つの魅力カテゴリー」に沿って、学生の実感値を分析。志望度の変容を時系列で整理するフレームも活用し、人事部内で共通認識化を図りやすいレポートを制作・納品しておりますので、内定辞退についてのご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【関連記事】

内定辞退抑制のために、内定者フォローで守るべき4つのセオリーとは?

なぜ「内定辞退」が増えているのか、企業人事はどう向き合うべきか。

内定辞退者インタビュー調査の必要性と効果的な方法について

「採用」や「組織」に関わる仕事は、よりよい日本、さらにはよりよい世界を創っていく上での最適な人材活用に携わる ことだと思っています。そんな大きな思いを忘れず日々仕事に打ち込んでいます。趣味のジャグリングはいつでも披露します!

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…

人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…

ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。