ビジョン、カルチャーへの共感が、ぶれない組織を作る ~LIFULL/羽田氏(後編)〜

採用コンセプトとは、採用活動において一貫性をもたらすメッセージです。求人票、採用サイト、会社説明会、面接など、候補者とのあらゆる接点で一貫したメッセージを伝えることで、「この会社は何を大切にしているのか」「自分に合っているか」が明確になり、志望度やエンゲージメントの向上につながります。

この記事では、採用力強化の肝となるコンセプトメイクについて基本的な考え方を解説したいと思います。就職活動の早期化が一段と進み、内定率・内定取得企業数ともに前年比増で推移する中、競合との差別化は一層課題となり、採用コンセプトの重要度も高まっています。

採用コンセプト。便利な言葉ですよね。なんとなく重要そう。なんとなく価値ありそう。でも、うちの採用コンセプトって何?あんまり明確になってない。そんな企業が多いかと思います。

採用コンセプトにはどんな価値があり、どのようなステップで考えればよいのでしょうか?

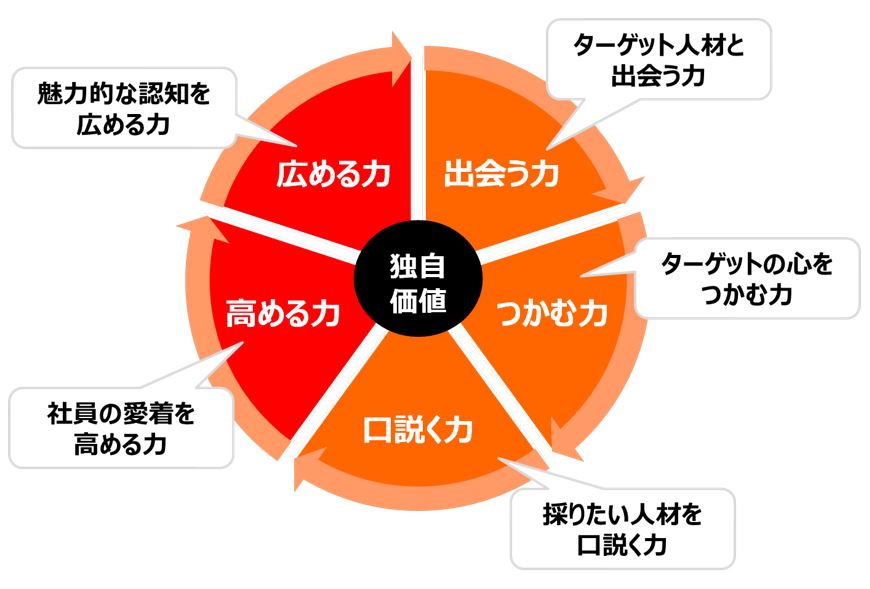

人材採用は、部分的な対処に追われる「場当たり的な活動」になりがちです。その結果、抜本的な課題が解決しないままになりやすい。だからこそ採用の「全体」をみるフレームが必要です。そのフレームとなるのが、「5つの力のスパイラル」です。

まずは自社の「独自価値」を明確化する。

まずは自社の「独自価値」を明確化する。

そして短期的には「出会う~つかむ~口説く」を貫くコンセプトとストーリーを最適に設計・推進し、できるかぎりの成果を出す。同時に中長期の視点で「高める・広める」ための施策を練り、求心力を高めていく。

これが採用力強化の基本シナリオです。

【関連記事】以下の記事では、5つの力のスパイラルをより詳しく解説しています。

「採用力」を構成する5つの力

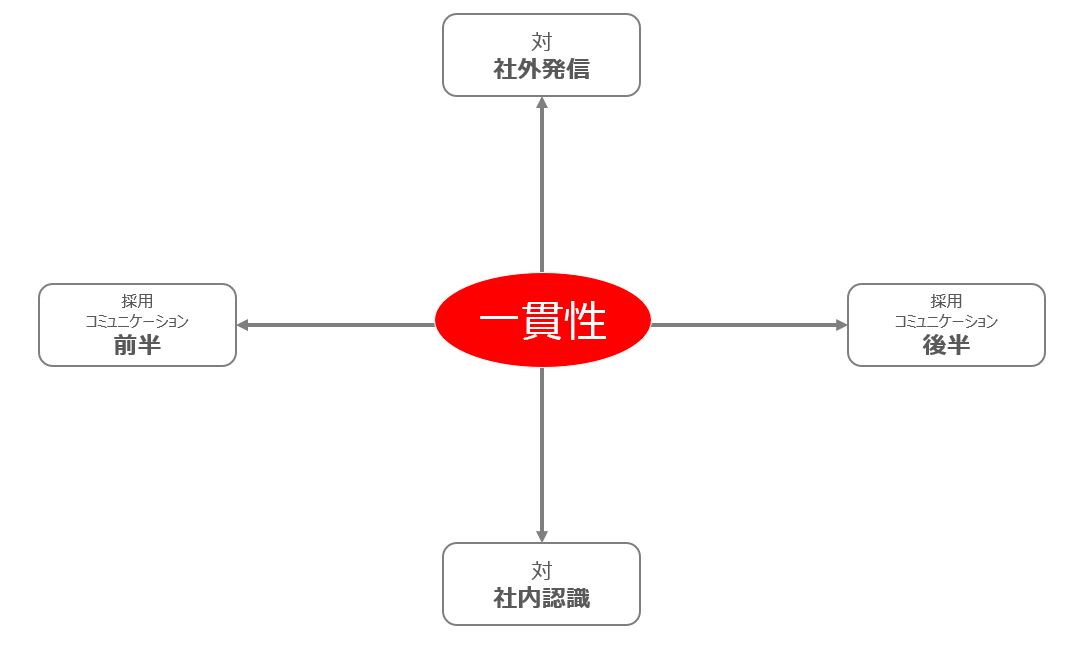

採用コンセプトとは、「採用活動に一貫性をもたらすメッセージ」です。

ここでいう「一貫性」とは、以下2つの軸で説明できます。

横軸は、採用コミュニケーションの前半~後半に至る一貫性。

横軸は、採用コミュニケーションの前半~後半に至る一貫性。

縦軸は、社外に向けての発信と社内における認識の一貫性。

これらを縦横に貫くメッセージが、採用コンセプトのあるべき姿です。例えば、

【1】就職サイトで得た第一印象

【2】多少興味をもって閲覧したホームページの印象

【3】とりあえず行ってみた会社説明会の印象

【4】その後の選考で出会った面接官や社員の印象

【5】最終選考で会った社長の印象

という5つの接点があった場合。これらの印象がバラバラの企業、ありますよね?

●「信頼」への悪影響(なにがホントかわからない)

●「記憶」への悪影響(結局なにも覚えてもらえない)

が起きやすくなり、志望度が上がりません。

もちろん単純に同じメッセージを連呼するわけではないのですが、短期間に複数の企業と接触する就職・転職においては何かしらの一貫した軸となるメッセージがあり、それに加えて接点のタイミングや特性に応じた訴求がなされることが志望度を高めるポイントです。

また社外に発信しているメッセージを、採用にたずさわる社員がしっかり認識していることも重要です。

社外に向けた採用メッセージは、求職者への約束です。例えば就職サイトで「若くして大きな仕事にチャレンジできる会社です!」とメッセージすれば、それは求職者への約束です。その後の接点においても関わる社員が認識し、約束を守りつづけることで信頼を得られます。

では「採用活動に一貫性をもたらすメッセージ」である採用コンセプトは、どのように考えていく必要があるのでしょうか?

採用コンセプトの必要条件は、以下の3つです。

1.自社らしく

2.ターゲットに刺さり

3.競合が言いにくい

「1.自社らしく」が満たされていなければ、ウソくさくなります。必ずどこかで破綻します。

「2.ターゲットに刺さり」は、当然ながら志望度を高めるものでなければなりません。

「3.競合が言いにくい」が抜けがちで、最後まで相対比較される採用活動において、競合との差別化は非常に重要です。

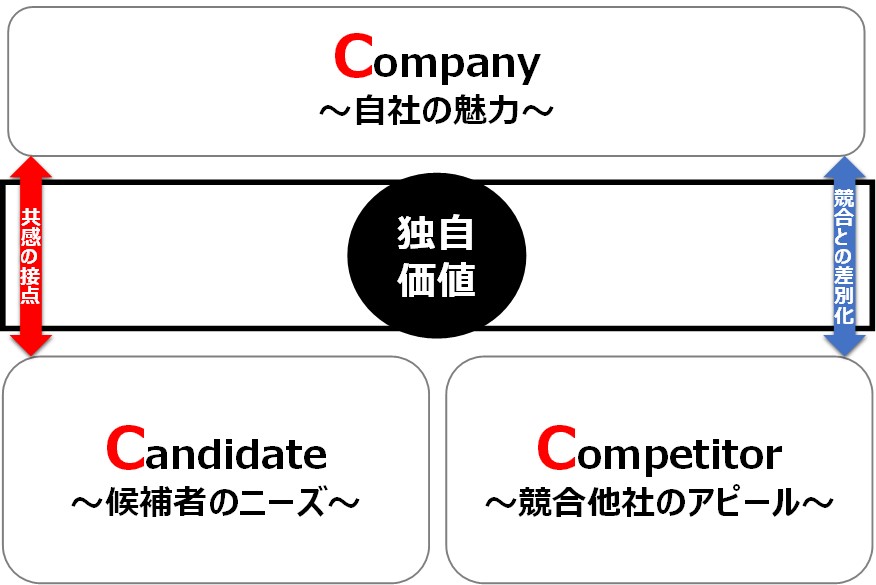

この3つを満たす要素は何なのか?有効なフレームワークが、「採用3C分析」です。

コンセプトメイクの前半は、「採用3C分析による独自価値の明確化」から始めましょう。

「Company(自社の魅力)」と「Candidate(候補者のニーズ)」の共通項が、「共感の接点」。

「Company(自社の魅力)」と「Competitor(競合のアピール)」の差異項が、「競合との差別化」。

「共感の接点」と「競合との差別化」ともに満たすものが、採用マーケットにおける「独自価値」となります。

ジャンプは採用3C分析にもとづいて企業の独自価値を明確化し、採用コンセプトに昇華させる技術がコアの会社ですが、これまでの経験から「独自価値の軸となりえる9つのカテゴリー」を開発しています。

この「企業姿勢」「事業・商品」「経営基盤」「仕事特性」「成長・キャリア」「報酬・待遇」「人事施策」「人的資産」「組織風土」の9つのどこに独自価値がありそうなのかを明確にすること。それが採用コンセプトメイクの前半プロセスです。

【関連記事】以下の記事では、採用3C分析の具体的な実践方法を解説しています。

採用における3C分析とは?メリットや実践方法を徹底解説!

コンセプトメイクの後半は、いよいよ「メッセージ開発」です。

採用コンセプトメッセージは採用ブランディングの核となるメッセージであり、企業の理念やビジョン、価値観、働く魅力などを表現したものです。

クリエイティビティも重要になるため、弊社のような外部パートナーに委託するのも有効です。とはいえポイントをお伝えすると、以下の2点です。

1.端的なスローガン

2.訴えかけるメッセージコピー

の二層構造で開発することが重要です。

「1.端的なスローガン」は、共通認識をつくる上で重要です。長い言葉は浸透しません。極論、できる限り短くするくらいの考え方か必要です。

スローガンを端的にする分、「2.訴えかけるメッセージコピー」でしっかり「その心は?」を訴求する必要があります。

先ほどご説明した「9つのカテゴリー」ごとに、一貫性を生み出す強いコンセプトの例をまとめましたのでご参考ください。

【関連記事】以下の記事では、採用コンセプトメッセージの作り方と活用方法を詳しく解説しています。

採用コンセプトメッセージの効果的な作り方と活用方法

いかがでしたでしょうか。採用コンセプトの基本的な考え方や実践方法について解説しました。

採用コンセプトを考える上での最初のステップは、自社の「独自価値」を明確化することです。そして「出会う~つかむ~口説く」を貫くコンセプトを確立し、採用活動に一貫性をもたせましょう。

採用コミュニケーションの前半~後半に至る一貫性、社外に向けての発信と社内における認識の一貫性が、「信頼」と「記憶」を形成するのです。

【関連動画・採用こっそり相談室】

社内外に効く!効果的な採用コンセプトの作り方

採用コンセプトに関して、実際に多くの方からいただくご質問をご紹介します。

Q:採用コンセプトとは何ですか?

A:採用活動における「伝え方の軸」です。

求人票・採用サイト・面接・説明会など、求職者とのあらゆる接点で一貫したメッセージを届けることで、「信頼される」「記憶に残る」採用活動が実現できます。

Q:なぜ採用コンセプトが必要なのでしょうか?

A:接点ごとに印象がバラバラだと、候補者は不安になるからです。

一貫したコンセプトがあると「自分に合っているかどうか」を判断しやすくなり、志望度も高まりやすくなります。特に中堅~大手企業では、事業の多様性や社員の個性を伝えながらも、「結局どんな会社なのか」が一貫して伝わることが、候補者の志望度に直結します。

Q:採用コンセプトはどうやって作ればよいですか?

A:まずは3C(自社・候補者・競合)分析を通じて、自社独自の魅力を明確にします。

その上で、短く象徴的なスローガンと、背景を補足するメッセージを設計することで、社内外で活用しやすいコンセプトになります。

Q:社内に事業部や拠点が複数ある場合でも機能しますか?

A:はい。むしろ共通軸として機能します。

採用コンセプトは「個別の違いを束ねる共通メッセージ」であり、全社で共有できる軸を持つことで、部門ごとの発信にも一貫性と納得感をもたせることが可能です。

Q:採用コンセプトと採用ブランディングとの違いは?

A:採用ブランディングは「広報活動全体の方針」、採用コンセプトはその中核をなす「核となるメッセージ」です。

コンセプトが定まっていることで、あらゆる表現や接点において“ぶれない採用広報”が実現できます。

採用コンセプトに関連した弊社のプロジェクト事例をご紹介しますので、ご参考になれば幸いです。

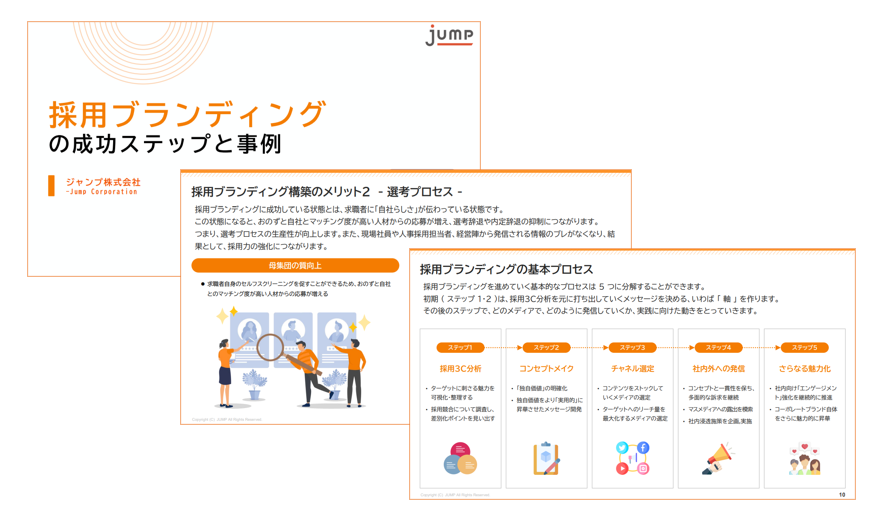

採用ブランディングのポイントや実践に必要なステップをまとめた資料「採用ブランディングの成功ステップと事例」も、以下よりダウンロードできますので、ぜひお役立てください。

また、ジャンプ株式会社では、採用戦略のフレームワークを半日で習得できる集中講座「STRUCT ACADEMY」を開催しています。詳細は以下より、ご覧いただけます。

ジャンプ株式会社では、採用コンセプト設計の支援や、社内浸透・運用のご相談も承っています。

「何から始めたらいいかわからない」「自社らしさを言語化できていない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

理想を追求し続けたら、起業に行きつきました。ジャンプは自分の人生そのものです。ジャンプはクライアントにとって、頼れる同志であり続けたい。社員にとって、燃える場所であり続けたい。約束は守る男です。週末は野球がライフワーク。

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…

人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…

ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。